整形外科

整形外科

当クリニックにおける整形外科診療は骨・関節・靱帯(じんたい)の運動器と言われる体の健康を保つために必要な部位の治療に力をいれています。

体の健康を保つ為に必要なものは、筋力・骨の強度・ポジティブな気持ちです。

筋力

筋力は何歳になっても増やすことができるのです。骨折して歩けなかった方もリハビリ次第で歩けるようになります。家にこもって大切な時間を無駄にしていませんか?私達と一緒に貯筋しましょう。

骨

一般的に骨の寿命は50年。しかし、現在は運動と薬のおかげで骨寿命は延びてきております。忍び寄る骨粗鬆症は症状が無く骨折するまで気付きません。皆様の骨年齢が不安でしたら、当クリニックにお任せください。

ポジティブな気持ち

物事を前向きに考えられなければ、治療の効果はありません。皆様の前向きな気持ちを阻害するものは痛みと不安です。痛みに関しては積極的に注射やブロック治療を行います。

不安に関しては、お体の現状や治療法・健康維持に関する適切なアドバイスを行います。明るく元気なスタッフが皆様に付加価値をご提供します。

小児から大人まで、関節(首・肩・肘・手・腰・膝・足関節など)の痛みの治療や、骨折、脱臼、打撲や傷の処置等を行います。

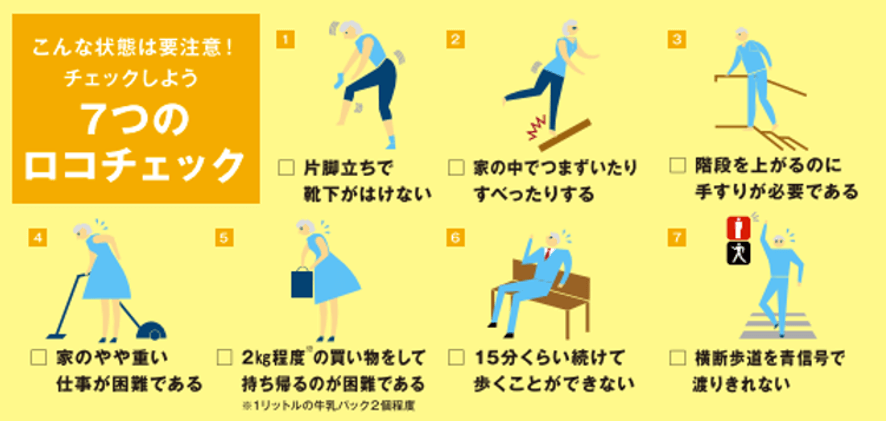

ロコモティブシンドローム(ロコモ)とは、皆様に気づかれないように忍び寄る、運動機能の低下のことです。以下の項目にいくつ当てはまりますか?

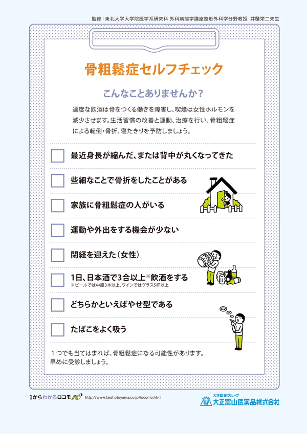

何となく分かる骨粗鬆症ですが、現在予測される骨粗鬆症の方は1300万人(2020年度)です。

この病気自体、初期に症状はありません。しかし、じわじわと関節の痛みを伴い・運動能力を低下させ、最後は軽く手をついたら手首を骨折した、軽く尻餅をついただけで腰部に激痛が走り骨折していたなどの骨の問題をもたらします。

ほとんど全ての女性に起こるこの病気は、早い時期からの予防で対応が可能です。

交通事故にあわれた際は、自覚症状が軽い、痛みがなかったりするようでも、必ず受診されるようお勧めいたします。

事故直後には、あまり症状が感じられなくても、実際には損傷を受けている場合があり、しばらくしてから下記のような症状が出る場合もあります。

交通事故で多い症状は、

当クリニックでのX線検査に加えて、近くの検査機関でCT、MRIなどの精密検査もお受けいただくことが可能です。症状が強い、あるいは長期間継続する場合は、検査をお受けいただく場合もあります。(この際にも患者様には負担は発生いたしません。)

警察への連絡

事故に遭った場所の管轄の警察にご連絡してください。

警察への報告がないと自動車保険(任意保険・自賠責保険)を請求する際、必要書類である「交通事故証明書」の交付が受けられなくなります。

保険会社への連絡

事故後は直ぐにご自分の加入保険会社か加害者加入の保険会社に連絡してください。電話で『とびた整形外科・内科クリニック』を受診するので、『03-3235-5050』まで電話してくださいとお伝えください。

ご連絡いただくと保険会社から、支払いは全て保険会社に請求するように当クリニックの受付に連絡がきます。受付にこの連絡があると患者様はお支払いなく診察を受けることができます。

全て当クリニックから保険会社に請求するため、患者様のご負担はありません。

当クリニックに保険会社からの電話連絡が来るまでは、一時的に10割負担でお立替いただきますので、ご了承ください。患者様がご負担された治療費の返金は窓口で行いますので、領収書を必ずご持参ください。

*健康保険証を使用し、後日保険会社への請求に変更することはできません。

できるだけ早く保険会社へご提出願います。

2週間経過しても提出の確認が取れない場合、当クリニックにご提出いただいた同意書をもとに保険会社にご請求させていただくことがあります。

保険会社へ電話でご連絡ください。

少しでも症状があれば、X線などによる検査を受けて、医師の診断書の発行をお勧めします。

原則ご本人負担になりますので、ご注意ください。(例えば勤務先や加害者にお渡しされる場合などは、窓口負担なしの方でもお支払いがあります。)また、医師にもどこに提出するものかを必ずお伝えください。

当クリニックは労災指定医療機関です。

労働災害・通勤災害によって負傷した場合は、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。以下のような流れで労災治療を行います。

勤務先に報告

勤務先に労働災害、通勤災害が起きた旨をご報告ください。

書類の準備

当クリニックが最初の病院

他院より転院

勤務先で作成していただいてください。書類がそろうまでは一旦自費でお支払いいただきます。書類をお持ちくださいましたら窓口負担金はございません。

(サポーター代、包帯代、診断書代等は除く)

当クリニックでは、患者様に安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するとともに、患者様の個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。

当クリニックでは、患者様の個人情報を別記の目的で利用させていただくことがございます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者様からの同意をいただくことにしておりますのでご安心ください。

当クリニックでは、患者様の個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても、「個人情報の保護に関する法律」の規定にしたがって進めております。手続きの詳細のほか、ご不明な点については、窓口までお気軽にお尋ねください。

*当クリニックはマイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定医療機関)です。